实验室的各位同仁,大家好。

每当发现研究经费还有结余时,大家心里多少会想:“要不趁机买点什么?”

到了财年末,老板常常一脸大方地说:“需要什么尽管提!”然而,“能不能给我买台笔记本电脑?”这种直球请求,往往并不容易被采纳。虽然如此,被问及需求总归令人开心。我深思熟虑后谨慎地回复:“想要些5号电池。”没想到老板从抽屉里掏出一大包,说:“早就备好了。”

本次,我们就来聊聊研究经费与实验室物品堆积之间的那些事。

被问"有什么需要的"时

老板忽然变得慷慨,其实背后常藏着一条铁律:“结余经费必须花完,一分钱都不能剩。”

研究经费不像面包店的积分,不能累计、不能转期,甚至比积分还鸡肋——不花掉就得原封不动地退回去。这种“年底必须清零”的机制,才是实验室混乱的根源之一。

用结余经费买什么?

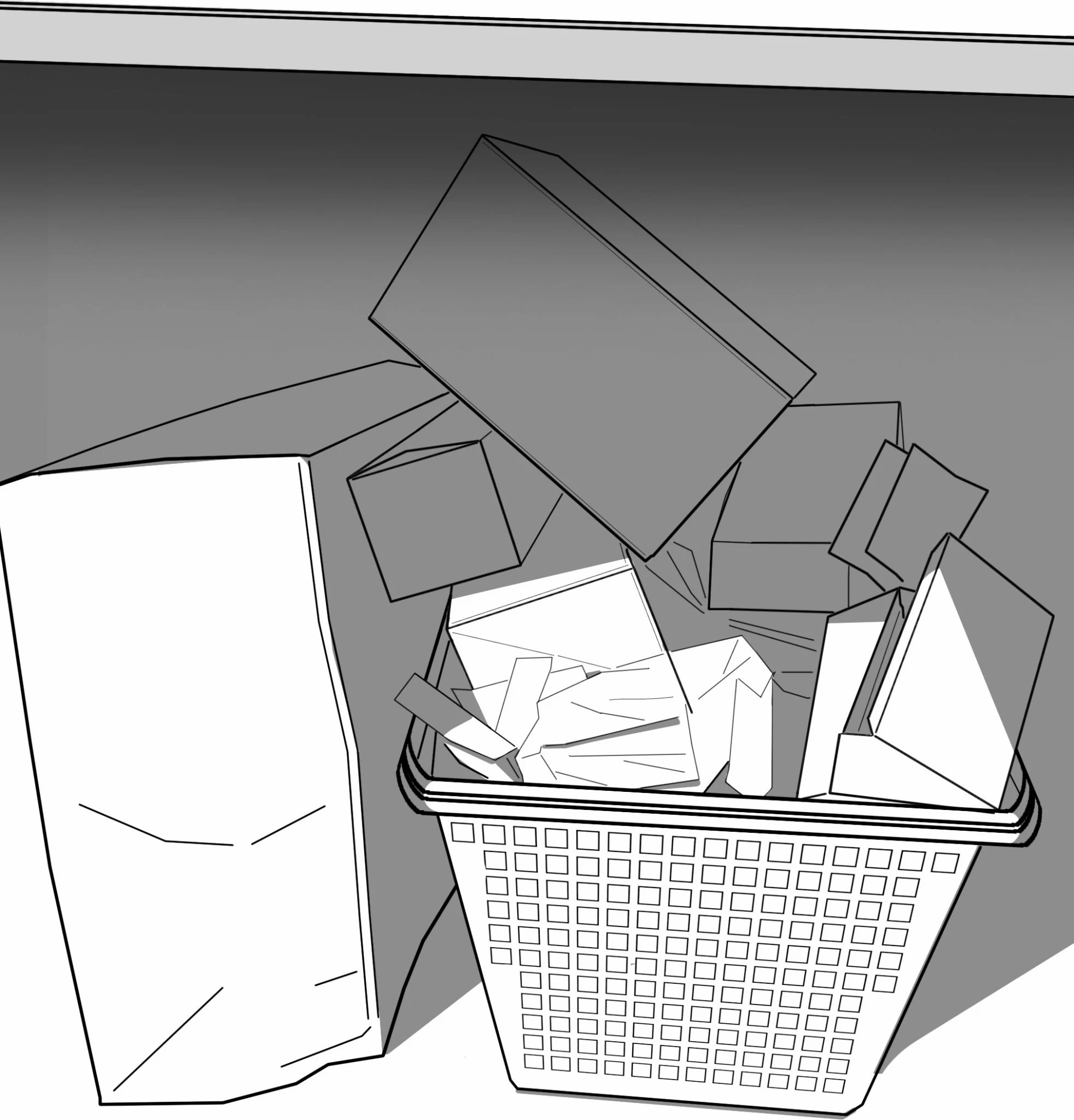

最常见的做法就是:囤耗材、买不急用的物品,甚至“凑数采购”。有时会采购回形针、橡皮等小文具来消耗零头。(都市传说,某大学曾因“回形针采购量过大”而被禁止采购该类物品。)

生物实验室常见的“清经费三件套”包括:试剂、橡胶手套、塑料试管等。但一旦结余太多,很容易过量采购,最后导致过期浪费。别以为封口膜、手套等“看起来不会坏”的物品能长期保存,其实它们也会随时间老化变质。

过期也舍不得扔

实验室里常堆着一堆未拆封的物品,就像衣柜里那些吊牌未摘的衣服。这些“崭新状态”的物资最终常常被默默丢弃。如果标明了保质期,“十年”似乎成了一个心理分水岭。

我曾发现一盒过期七年的检测试剂盒。这个微妙的年份让人举棋不定:七年都没用过,说明相关实验早停了;即便有效,数据也难以令人信服。

老板为何坚持不扔?原因之一是“说不定还能用”;但更常见的,是“不想背浪费经费的锅,也不想处理分类丢弃的麻烦”。然而,真的不会有人想去验证过期试剂的效力,重启一个早就没人感兴趣的课题。

难以预估用量的研究

实验不同于商店经营,难以精确预测物资用量。研究的进度、方向不确定,采购量也很难合理估算。

即便获得大笔资助,研究者也常陷入“花不完但又不能留”的两难:比如不能把剩余资金转为人员经费,制度上明确限制用途。

而像某些专用性极强的设备或耗材,买一次可能十年都用不完。更糟的是:等到这些东西重见天日,相关研究人员早已毕业、转岗,甚至实验室换了整整一代人。

课题差异导致的物资壁垒

企业的研发实验室通常围绕单一课题展开,使用标准化流程,因此物资共享性高。而大学、研究所的基础研究则是“各自为政”,就像家庭成员爱好各异:大儿子玩户外探险、小女儿跳芭蕾、妈妈走暗黑学院风(专有名词请自行脑补),各课题间使用的术语和器材天差地别,互通性低。

从而导致许多“别人用不上的专用设备”,也难在内部流通,只能静静沉睡在储藏柜或冰箱角落。

拮据催生的囤积心理

有些实验室就像老宅里永远堆着洗衣皂的大包装(只有我家这样吗?)。经历过物资紧张时期的老板们,总有种“随时可能断供”的焦虑。

再加上经费申请的不确定性,老板常会有如下担忧:

“下一轮申请要是没批怎么办?”

“企业合作要是终止了怎么办?”

于是,他们开始疯狂囤货。就算暂时用不上,也会收下其他实验室不要的设备;甚至连跑得慢的旧电脑也舍不得丢,“万一哪天用来录入考勤数据呢?”

整理实验室时,总会遇到某种“历史遗迹”:“这是当年某位前辈的试剂。”当你拿着垃圾袋站在一旁,老板却突然陷入沉思。对一个为了筹经费而费尽心力的人来说,那些无人使用的老物件背后,藏着太多难以割舍的回忆与希望。

总结

身处混乱实验室的各位,请记住一件事:再恋旧的老板,也需要改变的契机。

你可以尝试这样表达:

“不整理一下,就没地方放新样本了。”

“新人来了都没地方放东西。”

“需要您确认一下这些物品还能不能留。”

重点不是强迫丢弃,而是以“提高实验效率”为由推动整理。

切记避免使用“这个没用了吧?”这类语句。正如前文所述,老板的囤积行为,很多时候来源于长期争取经费的压力和创伤。我们需要在理解和尊重的基础上,营造出整理的契机。

今日整理收纳小Tips:

· 财年末过度消耗经费会让实验室陷入混乱

· 经费焦虑往往促使老板形成囤积倾向

· 抓住恰当的时机,有助于推动整理

· 沟通方式要讲究,避免引发误解或抵触

你是否也曾在实验室中经历过这些“经费乱战”?欢迎分享你的故事!