悄然沦为“背景板”的物品

他人遗留的学术书籍

即便根本没人会碰——或者说,恰恰因为无人问津,这东西连该不该丢都成了没人讨论的问题。

多年前的实验用品目录

像字典一样厚重。不知道是谁放的,所以在整理之前需要先通知一下。除非有人提出要处理这些物品,否则就会一直保持现状。

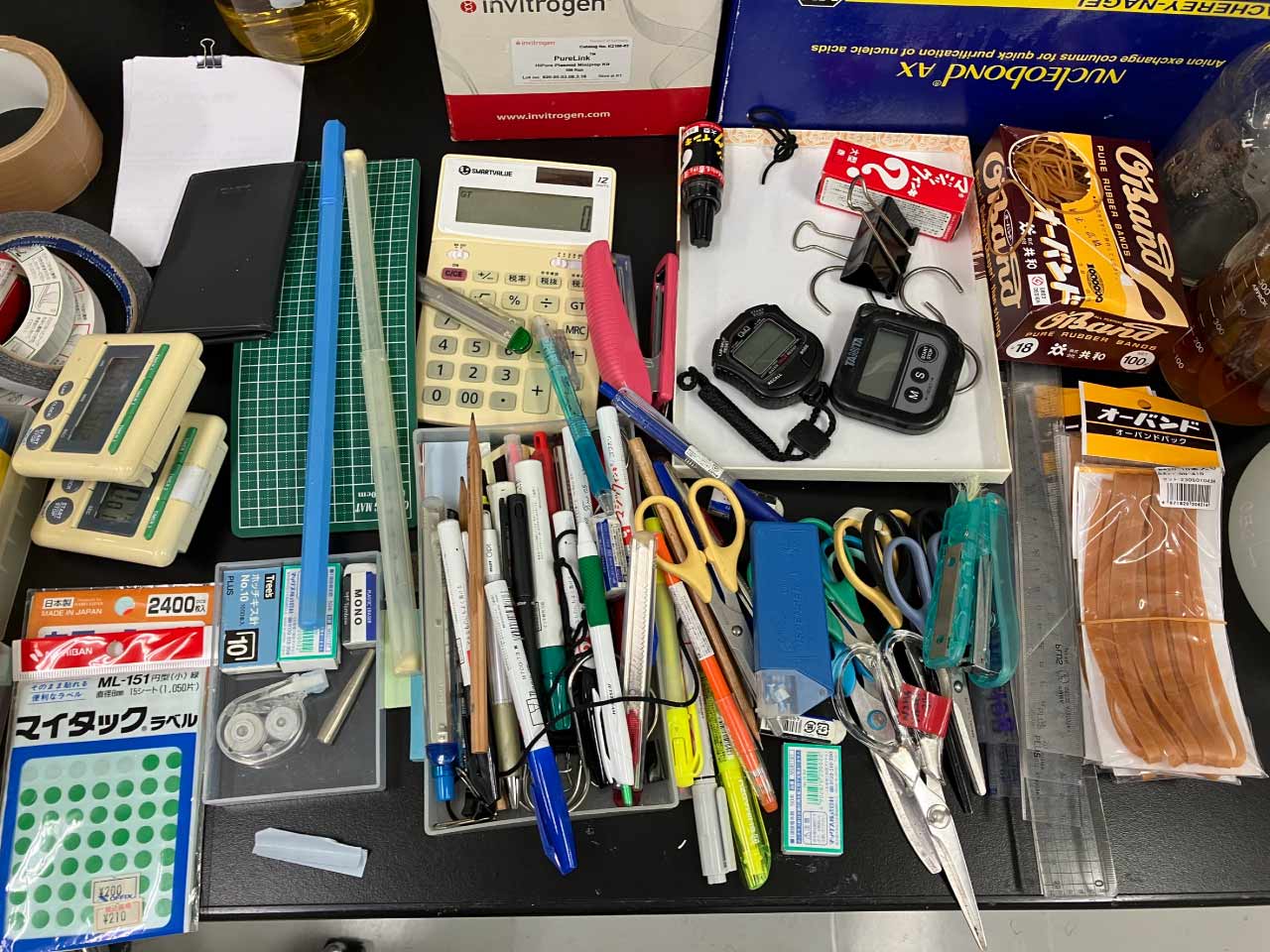

大量文具

●透明文件夹和圆珠笔

●各种大小和颜色的打孔器、只能装订几页的订迷你订书机、

●橡皮擦、回形针夹子和回形夹

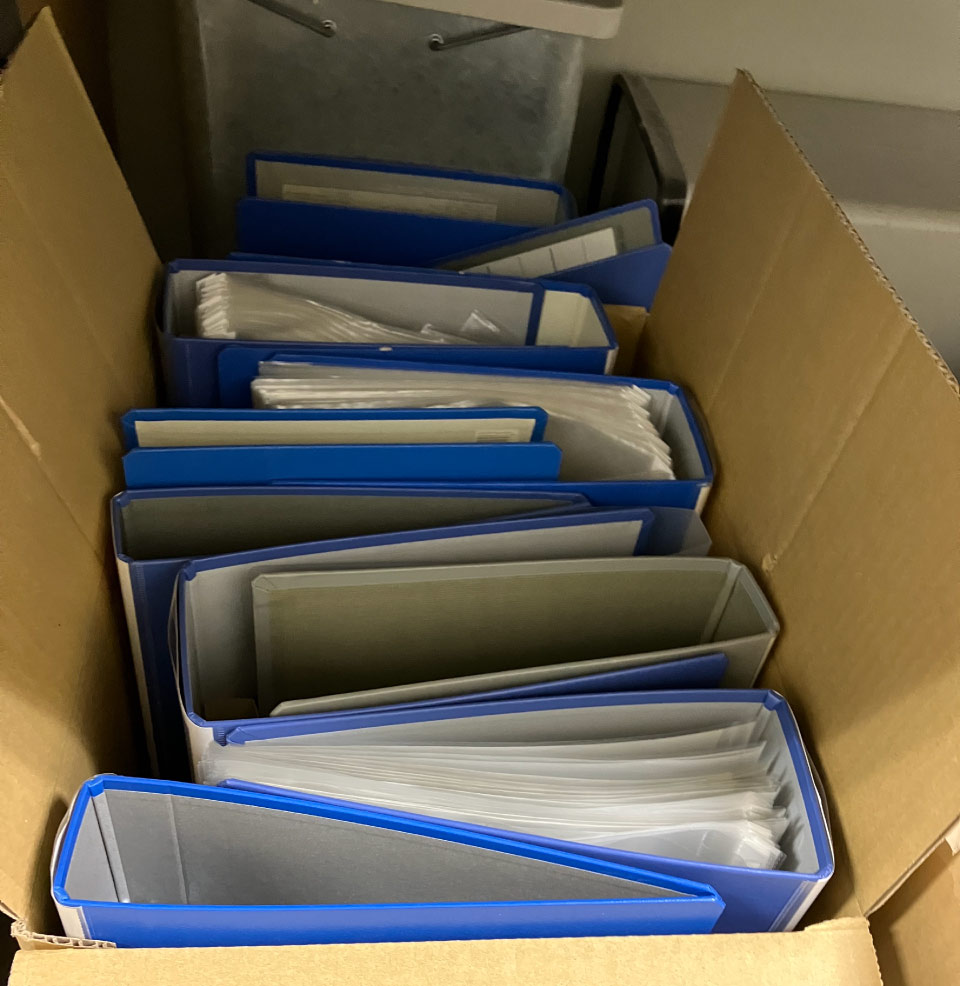

●空的活页夹

等等诸如此类。“把还能用的东西当垃圾扔掉对环境不好”、“太浪费了”——人们往往会这么想。

某个抽屉里的东西。真的会用吗?有很多功能相似的文具

隐性库存:被收纳的“遗忘物”

离开实验室者的实验数据和记录

对研究者而言,这就像私人日记——潜意识里被默认为「永久保存品」。而且所有人都觉得保管整理不是自己的分内事,所以谁都不愿意做。

未使用的实验设备

其中甚至还有疑似从别处借来的东西。不知道是谁借的。

由于人员更替频繁,现在就算想物归原主,对方收不收都是个问题。除非有人主动联系接收方或把东西寄过去,否则这些东西永远都清不掉。

只要没人站出来说“这事儿得办”,这个问题就会一直搁置(注:此情形与前文所述如出一辙)。

难以舍弃的物品

学会发表后的海报

毕竟花了很多功夫制作,实在舍不得扔于是就贴在走廊的墙上。或者,被卷成筒状立在房间角落积满灰尘。

毕业生的学位论文

这是个人物品与研究室物品难以区分的典型例子。如果只是普通的复印件,可能早就被丢弃了,但因为是精装的硬皮装订本,所以被保留了下来。如果将其视为研究室的历史资料,就无法丢弃。

无人决定如何处置的物品

医学院实验室中留存的幻灯片照片和录像带因包含患者的个人信息,处理起来较为困难。包括载玻片上的组织标本、切片后剩余的石蜡包埋块、标本清单和账簿,以及退休研究人员的科研材料。

除非有人(上司)说“(有什么事情我来负责)扔了吧”,否则谁也不敢扔掉。

采集样本(福尔马林固定)

因为福尔马林气味刺鼻,所以处理起来很麻烦。除非工作需要处理,否则无法动手。

个人收到的礼物

留学生和毕业生赠送的装饰品等,食品以外的所有物品。收到礼物的人若是重情义,会将其珍藏几十年。

绝对不想碰的物品

所有不属于个人的实验用品和研究材料

尤其是重物和数量庞大的物品,处理起来费时费力,而且往往没有处理的意义。除非万不得已必须使用该区域,否则绝不随意动用。

纪念品

过去的实验笔记、曾用过的测量仪器、留学期间的数据、参加国际会议时的名牌收藏、学位证书、论文重印本、学术期刊、会议摘要。

退休后仍要带回家珍藏的研究生涯回忆。

那么,对于这些物品我们该如何处理呢?

到目前为止,我们一直在列举“无法整理的物品”及其原因,但这些物品真的无法处理吗?我是一位整理收纳师,若仅仅只是共情而不提出解决方案,则无法体现我的工作价值。

因此,我将针对这些“无法处理的物品”列出几种可行的选择方案。

拖延至不得不整理时,开始着手处理

等到研究楼搬迁或重建、自己调动或换工作、或者退休时才会去做。这是一种适合乐观人士的方法,他们认为车到山前必有路。从「车到山前必有路」的角度看,这也算一种解决方案。

但需注意:当你在拖延整理时,同事可能正因为渴望更整洁的实验室而感到不舒服。为了不被嫌弃,还是打扫一下吧。

诺贝尔奖章与小林诚博士的等身立牌如果有可以装饰的地方,稍作点缀也是不错的选择。这背后还伴随着争取诺贝尔奖这一巨大挑战。

尽管拿去鉴定可能价值不高,但我会挑选那些可能吸引支持研究的科学爱好者购买的物品。诸如『这就是某某教授用过的移液器!』或『这是睡眠研究专家某某教授常用的枕头』这类具有科普趣味性(或面向粉丝)的物品,值得保留展示。那些沾着实验痕迹的旧白大褂——比如留有手印污渍的,或许反而能拍出高价。

实用器具在机构内部循环利用

在收取快递的邮件室里,闲置的活页夹被随意搁置着。偶尔也会见到像这样将物品放在人们经过的地方

请及时清退滞留物品,避免积压成废。

装箱标注“待取用”至今仍属可行方案(仅限非生物类物品)

总结

诸位所在的实验室或办公室中,是否也堆积着这类“无从下手之物”?

某实验室的实验台前,矗立着通天书架,仅容一人侧身而过。书架上整齐码放着从图书馆转存的精装专业期刊,却因存量惊人且存在倾倒风险,令人忧心——此类安全隐患在实验室中并不罕见。

选择工作环境时,即便存在”待处置物品“,也须确保其不构成安全隐患。